Dernière mise à jour 28 janvier

Les derniers ajouts sont indiqués ainsi dans la page : Dernier ajout.

Mise en ligne 15 octobre

La Série Noire au Cinéma - 80 ans d’écrans noirs et de nuits blanches

Du samedi 6 septembre 2025 au samedi 14 février 2026

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo)

48 rue Cardinal Lemoine, Paris 5e

La Bibliothèque des Littératures Policières reprend l' exposition, La Série Noire au cinéma. 80 ans d'écrans noirs et de nuits blanches, présentée à la galerie Gallimard à l'occasion des 80 ans de la collection Série Noire et fête ses 30 ans d'installation au 48-50 rue du Cardinal Lemoine en tant que bibliothèque patrimoniale et spécialisée.

Sous l’impulsion du traducteur Marcel Duhamel, ami de Jacques Prévert et de Raymond Queneau, les Éditions Gallimard lancent en août 1945 une toute nouvelle collection, la « Série noire », consacrée aux œuvres les plus représentatives du nouveau roman policier anglais et américain. Le succès rencontré par cette littérature de genre réinventée, à laquelle la NRF apporte son crédit littéraire, est indissociable de la vogue du film noir américain dans les salles françaises de l’après-guerre.

80 ans, 3000 polars et quelque 500 films plus tard, la « Série noire » reste plus que jamais attachée à cette double appartenance où son mythe s’est forgé.

Dernier ajout

Mise en ligne 28 janvier

Date de début : 11 septembre 2025 - Date de fin : 21 mars 2026

Sous la surface, les maths

Institut Henri Poincaré -Adresse: Sorbonne Université / CNRS 11 rue Pierre et Marie Curie

75231 Paris Cedex 05

Comment représenter en 2D un objet en 3D ? Comment créer des personnages et décors de jeux vidéo convaincants ? Quel est le lien entre la couture, la géographie et l’infographisme ?

Grâce à l’exposition Sous la surface, les maths, découvrez les principes mathématiques cachés derrière ces questions !

À travers des jeux, des vidéos explicatives, des objets de mesure, mais aussi des modèles mathématiques des collections de l’Institut Henri Poincaré, vous deviendrez incollable sur la création de surfaces numériques.

La première partie de l’exposition s’intéresse à la représentation des objets en 3D sur un plan en 2D, problème que se posaient déjà les peintres de la Renaissance. Le voyage se poursuit ensuite, non pas au centre de la Terre, mais à sa surface. Comment passe-t-on du globe au planisphère ? Enfin, tous les secrets de fabrication qui rendent les jeux vidéo si réels et vivants vous seront dévoilés : de la goutte d’eau à la texture de la peau, en passant par le rendu lumineux.

Fractales, surfaces réglées, paraboloïdes hyperboliques, ce voyage au pays de la géométrie et de la topologie va vous surprendre et vous faire comprendre que sous la surface, se cachent bien plus de maths que vous ne le pensez.

Exposition conçue par l’Institut Henri Poincaré́ et le Musée des Arts et Métiers, avec le soutien du Fonds de dotation de l’IHP.

À télécharger Dossier présentation expo SLSLM

Mise en ligne 21 janvier

Robert Doisneau, Gentilly

19 Sept 2025 au 15 Fév 2026 13h30-19h00

Maison de la Photographie Robert Doisneau

Adresse : 1 rue Division du Général Leclerc, Gentilly

L’histoire des photographies de Robert Doisneau à Gentilly s’ouvre dans cette ville de banlieue parisienne qui l’a vu naître et s’y referme soixante ans plus tard. Doisneau a souvent été qualifié de « photographe de banlieue » ou « d’amoureux de la banlieue », des étiquettes réductrices qui simplifient son rapport complexe à ce territoire et à Gentilly en particulier. Il serait plus exact de parler ici d'un ancrage biographique, affectif et artistique, alliant familiarité et distance critique.

De ses premières images, datant des années 1940, à ses derniers clichés pris dans les années 1980, il documente l’évolution profonde de cette commune populaire de la périphérie. En 1992, un livre et un projet d’exposition sont envisagés, mais il décède en 1994 avant leur concrétisation. La présente exposition ainsi que le catalogue qui l’accompagne rendent hommage à ce projet inachevé, à l’exploration de cette ville qui fut à la fois origine, matière et miroir pour le photographe.

Dossier de presse Robert Doisneau

Mise en ligne 9 janvier

Sarah Lipska (1882-1973), sculptrice, peintre, styliste et décoratrice

Du 19 septembre 2025 au 22 février 2026

Le Musée d’art et d’histoire de la Ville de Meudon et le Musée Sainte-Croix de Poitiers s’associent en 2025-2026 dans un projet commun de valorisation du travail de l’artiste d’origine polonaise Sarah Lipska (Mława, 1882 – Paris, 1973).

Monté en collaboration avec la spécialiste de l’artiste, Ewa Ziembińska, docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie, et soutenu par l’Institut polonais de Paris, ce projet d’exposition sera mené en deux étapes entre l’automne 2025 et l’été 2026.

Sculptrice, peintre, dessinatrice de costumes et de décors, créatrice de mode et décoratrice d’intérieur, Sarah Lipska est une artiste fascinante dont le travail n’a jamais fait l’objet d’une rétrospective en France. Malgré de nombreuses récompenses et une reconnaissance certaine de son vivant, elle est aujourd’hui et à l’instar de nombreuses créatrices relativement méconnue.

D’origine polonaise, Sarah Lipska naît dans une famille juive bourgeoise de Mława, en Pologne. Elle étudie à l’École des beaux-arts de Varsovie, où elle se forme aux arts appliqués ainsi qu’à la sculpture dans l’atelier du célèbre Xavier Dunikowski (1875-1964). Quittant son pays natal en 1906, elle s’installe à Paris en 1912. Dans ces années-là, elle collabore avec les Ballets russes et plus particulièrement avec Léon Bakst (1866-1924), célèbre décorateur et costumier de la compagnie de Serge Diaghilev (1872-1929), dont les productions inspirent durablement l’œuvre de Lipska.

Après sa collaboration avec les Ballets russes, elle travaille pour le monde du théâtre parisien et conçoit notamment en 1922 les costumes de l’opérette Annabella, dont les critiques soulignent la réussite. À l’instar de ses peintures et vêtements, ses créations destinées à la scène sont très colorées – ce sera également le cas des projets de costume pour le Ballet des oiseaux, auquel elle travaille avec le chorégraphe et danseur ukrainien Serge Lifar (1905-1986) après la Seconde Guerre mondiale.

Cette grande attention à la lumière et aux matières se retrouve dans son travail de créatrice de mode. Après une collaboration avec le grand couturier Paul Poiret (1879-1944) puis avec la maison de couture Myrbor dans les années 1920, Sarah Lipska ouvre son propre atelier à Montparnasse, sans doute dès 1925. Reproduites dans plusieurs numéros de Vogue des années 1925-1927, ses créations textiles mêlent influences des arts populaires d’Europe centrale, vocabulaire graphique très coloré et matières soigneusement choisies telles que la mousseline de coton ou le fil métallique. Sans doute en raison de son succès, elle déménage en 1928 son atelier situé avenue des Champs-Élysées où elle reçoit notamment sa compatriote, l’entrepreneuse Helena Rubinstein (1872-1965), mais également la comédienne Cécile Sorel (1873-1966), la cantatrice Ganna Walska (1887-1984) ou encore la princesse russe Natalie Paley (1905-1981). Elle habille également le coiffeur-star Antoine Cierplikowski (1884-1976), avec qui elle entretient une longue relation amicale et professionnelle. Pour l’extravagant Antoine de Paris, elle conçoit costumes de bal et tenues sportives.

Là où les productions picturales et textiles de l’artiste sont tout en opulence et couleurs, son travail de décoratrice d’intérieur s’inscrit dans un fonctionnalisme élégant et épuré. Première démonstration de ses talents est faite dans la célèbre publication Le Style moderne. Contribution de la France publié en 1925 avec une introduction d’Henry van de Velde qui prône « une forme pure et rationnelle ». Reproduits aux côtés des créations de Robert Delaunay (1885-1941), Le Corbusier (1887-1965) ou Robert Mallet-Stevens (1886-1945), les intérieurs de Lipska sont extrêmement épurés, à l’instar du coffre en bois et métal conservé à Poitiers.

Dans la seconde moitié des années 1920, elle travaille à plusieurs projets de décoration d’intérieur, dont deux pour Antoine de Paris entre 1925 et 1935. Pour le premier, la célèbre maison de verre du 4 rue Saint-Didier, elle fait partie des précurseurs de l’utilisation du verre industriel épais dans l’aménagement d’intérieur, faisant preuve d’une audace avant-gardiste remarquée par la critique.

Cette audace se retrouve également dans sa pratique sculpturale, à laquelle elle s’est formée à Varsovie avec Xavier Dunikowski. Les portraits de personnalités et de proches scandent l’intégralité de sa carrière : Xavier Dunikowski, Antoine de Paris, Arthur Rubinstein (1887-1982), Natalie Paley sont les sujets de portraits synthétiques aux matériaux et textures soigneusement choisis : pierre artificielle pailletée, résine rouge porcelaine, bois et verre.

Aux côtés des portraits, les figures d’oiseaux peuplent la production sculpturale de Lipska. Dès ses premières peintures, la légèreté des oiseaux, leurs plumes, leurs formes font échos à son travail sur les ballets. Oiseaux en verre, en plâtre, en ciment, en miroir, ils forment un bestiaire coloré qui se retrouve également dans son travail de couturière, de costumière et de peintre. Dans les années 1920, puis 1940, les natures mortes et oiseaux font l’objet de grands formats colorés qui puisent parfois leur sujet dans l’Ancien Testament.

L’exposition

L’exposition présente près de 90 œuvres (sculptures, dessins, peintures, mobilier…) et vous permet découvrir :

- La formation de l’artiste et le rôle de Xawery Dunikowski, sculpteur talentueux et père de sa fille. Des portraits croisés des deux artistes montrent leur complicité artistique dans le temps.

- Sarah Lispka à son arrivée en France : à partir de 1912, focus sur son travail de costumière et décoratrice pour des ballets à travers un ensemble de dessins mais aussi de peintures, œuvres indépendantes où s’expriment ses motifs familiers.

- 1925 et l’Exposition internationale des arts décoratifs. Sarah Lipska y obtient une médaille pour un coffre en métal, elle présente également des tapisseries. Des esquisses originales et des photographies d’époque entourent le mobilier présenté.

- Les portraits sculptés et peints des années 1930 : En ciment, résine, plâtre, pierre artificielle, verre ou huiles sur toiles ; les portraits de personnalités du milieu parisien dominent et dessinent le réseau artistique de Sarah Lipska : Helena Rubinstein, Nathalie Paley, Sofia Piramowicz, Antoine de Paris…

- La mode : cette partie sera seulement évoquée par des esquisses et dessins. Nous vous invitons à l’exposition de Poitiers pour découvrir les vêtements et tissus orignaux. Sarah Lipska dessine pour la maison Myrbor et Paul Poiret puis ouvre en 1924 sa propre maison de couture.

- Ses collaborations avec Antoine, coiffeur et entrepreneur, célébrité du Tout-Paris mondain: elle réalise son portrait, mais également l’aménagement de ses appartements et des projets graphiques.

- L’oiseau : La fascination continue de Lipska pour la figure de l’oiseau, depuis les œuvres picturales des années 1920 et 1940 jusqu’aux productions sculpturales de la fin de sa vie, en passant par le Ballet des oiseaux qu’elle conçoit après-guerre et les productions graphiques pour la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

D’importantes campagnes de restauration

Mise en ligne 4 octobre

Exposition

"Trésors et coulisses du Château. Histoire d’une collection."

19 septembre 2025 au 22 mars 2026

D’où vient le fonds inestimable du Domaine de Sceaux ? L’exposition retrace cette aventure patrimoniale depuis l’ouverture du musée d’Île-de-France, en 1937. Au fil du temps et des acquisitions, les collections se sont recentrées sur les grandes figures qui ont marqué l’histoire du Domaine.

Les 150 œuvres présentées témoignent de l’identité singulière du Château de Sceaux. Pour l’occasion, certaines pièces rares, tenues en réserves pour leur fragilité, sortent de leur réserve pour la première fois. Vous découvrez par exemple le spectaculaire transparent des Quatre Saisons de Carmontelle, de 42 mètres de long, ou encore des objets insolites, comme une fontaine à coco du XIXe siècle, des porcelaines de la manufacture de Sceaux, et une sélection d’ouvrages et de textiles.

Au-delà des œuvres, un parcours immersif invite le visiteur à découvrir les coulisses du musée. Comment gère-t-on les collections ? À quelles expertises fait-on appel pour assurer leur conservation, les documenter et les transmettre ? Un parcours invite le visiteur à explorer les étapes-clés qui garantissent la sauvegarde de ce patrimoine, de l’inventaire à la restauration.

Cette exposition rend hommage aux métiers liés aux musées, à la variété de ses collections, et à ce patient travail de l’ombre qui permet d’en révéler les richesses. Plusieurs niveaux sont proposés pour tous les publics, dont un parcours enfant, des livrets adaptés, et des dispositifs de médiation.

Mise en ligne 15 octobre

Cosmogrammes

20 septembre 2025 au 15 février 2026

19, rue Léon — 75018 Paris

Cosmogrammes présente l’œuvre profondément collaborative de Sara Ouhaddou, artiste française d’origine marocaine, qui explore les savoir-faire traditionnels en dialoguant avec des artisanes et artisans à travers le monde. Invitée par l’ICI, dans la continuité d’une relation artistique tissée au fil des années, elle signe sa première exposition monographique au sein une institution parisienne.

Broderies, verre, céramique, dessins, bijoux et photographies emblématiques de sa démarche sont réunis dans un parcours porté par la voix de l’artiste. Il révèle les processus de transmission réciproque au cœur de sa pratique, mêlant œuvres récentes et créations inédites. Conçue comme une archive vivante, avec la complicité du commissaire de l’exposition Ludovic Delalande, Cosmogrammes ouvre un espace de circulation entre récits, gestes et mémoires.

Mise en ligne 23 octobre

Espace Science Actualités

13 novembre 2015 : que dit la science des attentats ?

Du 23 septembre 2025 au 22 mars 2026

Après les attentats de novembre 2015, des chercheurs en sciences humaines et sociales se sont mobilisés d'une manière inédite. Quelles études ont-elles été réalisées ? Quels savoirs ces études ont-elles produits ?

Mise en ligne 12 octobre

Agnès Thurnauer

Correspondances

02 octobre 2025 au 08 février 2026

L’exposition propose un dialogue inédit entre l’œuvre contemporaine d’Agnès Thurnauer et l’art du XVIIIe siècle, offrant un nouvel éclairage sur cette période et soulignant sa résonnance actuelle. L’artiste engage une correspondance avec des maîtres tels que François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Antonio Canal, dit Canaletto, et des figures féminines emblématiques : Adélaïde Labille-Guiard, Louise Élisabeth Vigée Le Brun, Angelica Kauffmann, ainsi que des écrivaines ou scientifiques comme Madame de Staël ou Émilie du Châtelet.

Au XVIIIe siècle, bien que le statut des femmes artistes soit ambigu, certaines, issues de milieux privilégiés, parviennent à s’imposer dans le monde artistique. Labille-Guiard et Vigée-Lebrun notamment sont admises à l’Académie Royale de peinture en 1783, et un nombre croissant d’artistes femmes exposent aux Salons, intègrent des ateliers renommés et enseignent à leur tour.

L’exposition interroge en parallèle l’écriture comme outil d’émancipation, avec des œuvres représentant des femmes créatrices et théoriciennes. Ces pièces, confrontées aux enjeux contemporains, révèlent une lecture originale et particulièrement vivifiante de l’art des Lumières.

Cette carte blanche invite ainsi à redécouvrir les contributions des femmes à l’histoire de l’art et à la pensée, tout en ouvrant un dialogue fécond entre passé et présent.

Mise en ligne 15 octobre

“Mandorla, les métamorphoses du sacré”

5 octobre au 8 mars

Abbaye de Maubuisson

Horaires : Voir les horaires d'ouvertures

Adresse : Av. Richard de Tour, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Tél. : 01 34 33 85 00

Tirant son nom du mot italien signifiant “amande”, Mandorla renvoie à une figure symbolique majeure dans l’iconographie chrétienne : celle de l’ovale lumineux formé par l’intersection de deux cercles, image de la rencontre entre le céleste et le terrestre, entre le spirituel et le corporel. L’exposition propose une relecture contemporaine de cette zone d’interpénétration des contraires, véritable matrice du sacré et de ses multiples résurgences. Pensée comme une traversée des seuils – entre les âges, les cultures, les corps et les imaginaires – Mandorla met en regard une sélection de sculptures de saintes portant leurs martyrs, provenant du Musée Krona à Uden (Pays-Bas), avec des œuvres contemporaines dans un dialogue fertile. Sculptures médiévales, dessins, photographies, installations, vidéos et objets rituels viennent ainsi célébrer le sacre de la chair, de la vie et de la nature et la résonance entre l’intime et l’universel.

Avec Gaylene Barnes, Lara Blanchard, Hildegarde de Bingen, L. Camus-Govoroff, Alexandra Duprez, Charles Fréger, Annabelle Guetatra, Balthazar Heisch, Lauren Januhowski, Kate MccGwire, Rachel Labastie, Yosra Mojtahedi, Armelle de Sainte Marie, peggy.m & Scarlett Owls, Chloé Viton.

Mise en ligne 3 octobre

Députées en 1945 : De l’ombre à l’hémicycle

Du mercredi 8 octobre 2025 au dimanche 8 mars 2026

Corridor de Perpignan

Le 21 octobre 1945, pour la première fois en France, les femmes peuvent voter… et être élues. L’exposition Députées en 1945 : de l’ombre à l’hémicycle, présente les 33 premières élues à l’Assemblée nationale. Elle met en lumière leurs parcours et leurs engagements à travers une sélection de documents personnels inédits.

C’est le 21 avril 1944 qu’une ordonnance du Comité français de libération nationale (CFLN) accorde aux femmes le droit d’être « électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Cette décision est l’aboutissement d’un long combat pour l’égalité et reconnait également la contribution des femmes dans la lutte contre l’Occupant.

Dès les élections législatives constituantes du 21 octobre 1945, 310 candidates se présentent. Infirmières, journalistes, secrétaires ou ouvrières, elles sont le plus souvent résistantes, certaines d’entre elles ayant même été déportées dans les camps de concentration nazis. 33 sont élues et siègent parmi les 536 députés de la Nation. Cependant, cette proportion de 5,6 % chutera lors des scrutins suivants et ne retrouverale le niveau qu’à partir des années 1990.

Cette exposition rend hommage aux premières députées françaises en présentant des objets et documents illustrant leur travail parlementaire, ainsi que les jalons qu’elles ont posés sur le chemin vers la parité dans la représentation politique.

Mise en ligne 10 octobre

Les gens de Paris, 1926-1936

Dans le miroir des recensements de population

Exposition du 8 octobre 2025 au 8 février 2026

En prenant pour point de départ trois recensements de population, réalisés à Paris en 1926, 1931 et 1936, l’exposition Les gens de Paris, 1926-1936 renouvèle le regard sur la population parisienne de l’entre-deux-guerres.

Depuis le début du 19e siècle, Paris connaît une croissance démographique continue, avec un pic de population identifié en 1921 (2,89 millions d’habitants), jamais égalé depuis. Pour connaître le chiffre et la composition de la population, Paris, comme chaque commune française, procède tous les cinq ans à un recensement donnant lieu à la publication de statistiques. Mais, à la différence des autres communes, la capitale n’a jamais dressé de liste nominative des personnes avant 1926, ce qui rend ces trois recensements de 1926, 1931 et 1936, conservés aux Archives de Paris, sans précédent.

Souvent consultés lors de recherches généalogiques, ces registres invitent à se lancer dans une enquête inédite sur la population parisienne d’il y a cent ans. Partant de la structure générale bien spécifique de la population parisienne, le portrait des Parisiennes et des Parisiens est dressé en quatre étapes, des lieux de naissance et nationalités aux professions exercées, en passant par les situations familiales et la répartition au sein de chaque quartier et immeuble de la ville.

Une mosaïque de récits de vie les plus variés émerge dans un tourbillon de souvenirs et d’émotions. Cette exposition invite à mieux se – et nous – connaître et reconnaître, individuellement et collectivement.

Le dossier pédagogique de l’exposition est disponible sur le site Internet du musée pour préparer la visite : https://www.carnavalet.paris.fr/enseignants-animateurs

Mise en ligne 10 octobre

L'empire du sommeil

du 9 octobre 2025 au 1er mars 2026

musée Marmottan Monet

Placée sous le commissariat de Laura Bossi, neurologue et historienne des sciences, et de Sylvie Carlier, directrice des collections du musée Marmottan Monet, cette manifestation interrogera la portée symbolique et allégorique du sommeil, son importance dans l’iconographie profane et sacrée, et l’influence que les recherches scientifiques, philosophiques et psychanalytiques liées au sommeil ont eu dans le champ de l’art.

L’exposition se focalisera sur la période du XIXe siècle et du XXe siècle, périodes de grandes transformations sur l’imaginaire du sommeil. Le corpus d’œuvres des années 1800 à 1920 sera mis en regard d’œuvres significatives de l’Antiquité, du Moyen Âge, des Temps Modernes et de l’époque contemporaine pour rendre compte de la permanence de certains thèmes clefs : le sommeil de l’innocent, le songe des récits bibliques, l’ambivalence du sommeil entre repos et repos éternel, l’éros du corps endormi, les rêves et cauchemars. L’exposition abordera également le mesmérisme et les troubles du sommeil par le biais d’une iconographie médicale et montrera comment certains artistes s’empareront de ces sujets. Enfin, une section de l’exposition dédiée à la chambre à coucher esquissera les us et coutumes prêtés à cet espace hautement symbolique.

Co-commissariat : Laura Bossi, neurologue et historienne des sciences et Sylvie Carlier, directrice des collections du musée Marmottan Monet

Avec Anne-Sophie Luyton, attachée de conservation au musée Marmottan Monet

Mise en ligne 23 octobre

Denise Bellon. Un regard vagabond

du 9 octobre 2025 au 8 mars 2026

Le mahJ présente la première rétrospective consacrée à Denise Bellon, photographe humaniste, pionnière du photojournalisme et figure majeure du milieu artistique et surréaliste. À travers près de 300 photographies, objets, lettres et publications, cette exposition retrace son parcours exceptionnel, singulier et méconnu, des années 1930 aux années 1970.

Mise en ligne 5 novembre

George Condo

Du 10 octobre 2025 au 08 février 2026

Le Musée d'Art Moderne de Paris organise, avec le concours de l’artiste, la plus importante exposition à ce jour de l'œuvre de George Condo. À la fois peintre, dessinateur et sculpteur, George Condo développe un univers singulier nourri par une culture visuelle prolifique qui parcourt l’histoire de l’art occidentale des maîtres anciens à aujourd’hui.

Né en 1957 à Concord, New Hampshire, George Condo s’installe à New York en 1979. Il est rapidement introduit dans la scène artistique locale, travaillant notamment pour l’atelier de sérigraphie d’Andy Warhol. Il part ensuite pour Cologne, puis Paris, qui devient son lieu principal de résidence de 1985 à 1995. Sa grande connaissance de l’art européen le mène à développer une approche personnelle de la peinture figurative et un regard féroce sur son époque.

Après les deux rétrospectives consacrées par le musée en 2010 à Jean-Michel Basquiat et en 2013 à Keith Haring, deux artistes avec lesquels George Condo partagea une véritable amitié artistique, cette exposition est conçue comme le dernier chapitre d'une trilogie new-yorkaise, explorant l'émergence dans les années 1980 d'une nouvelle génération de peintres. Chacun à leur manière, ils ont contribué à remettre en question le médium de la peinture, ce que George Condo, le seul survivant de cette décennie, s’évertue à poursuivre depuis.

Organisée en dialogue avec l’artiste, l'exposition a pour ambition de retracer plus de quatre décennies de la carrière de George Condo en présentant les plus emblématiques de ses œuvres. De nombreuses œuvres provenant de musées américains et européens majeurs (le MoMA, le MET, le Whitney Museum of American Art ou le Louisiana Museum of Modern art) et de collections privées sont pour la première fois réunies à Paris à la faveur de ce projet.

L'exposition comprend près de 80 peintures, 110 dessins – regroupés dans un cabinet d’art graphique dédié – et une vingtaine de sculptures qui ponctuent le parcours.

Bien que rétrospective dans son contenu, l'exposition n'est pas présentée dans un ordre chronologique strict. Elle propose un parcours à travers des cycles et thématiques auxquels l’artiste revient sans cesse au fil de séries d’œuvres distinctes.

L’exposition donne à voir la richesse et la diversité de la pratique de George Condo par le biais de trois volets principaux : le rapport à l’histoire de l’art, le traitement de la figure humaine, et le lien à l’abstraction.

L’exposition

L’exposition s’ouvre sur les liens féconds entretenus par l’artiste avec l’histoire de l’art occidentale. Dans une salle rejouant les codes d’un grand musée de Beaux-Arts classique, se déploient des œuvres parmi les plus audacieuses jamais produites par l’artiste. Elles montrent comment, de Rembrandt à Picasso en passant par Goya et Rodin, Condo s’approprie les maîtres du passé pour les intégrer à son imaginaire foisonnant, où les figures criantes et inquiétantes sont légion.

Le parcours se poursuit avec la présentation d’un ensemble d’œuvres liées au Réalisme artificiel, un concept imaginé par Condo pour décrire des œuvres défiant toute chronologie. Réalisées dans le style et avec les techniques du passé, ces œuvres empreintes aussi des éléments à la culture du graffiti (série des Names Paintings, 1984) ou à l’imagerie du cartoon (Big Red, 1997), produisant un effet d’incertitude temporelle.

Ce volet de l’exposition s’achève avec la monstration conjointe de deux corpus où Condo reformule l’histoire de l’art à sa manière, soit par l’accumulation (série des Collages, à partir de 1986), soit par la confrontation (série des Combination Paintings, 1990-1993).

Une pause est ensuite prévue au milieu du parcours pour entrer plus intimement dans l’esprit de l’artiste. Un couloir est dédié à la relation fructueuse entretenue par Condo avec la littérature, et notamment aux collaborations menées avec les écrivains de la Beat Generation (William Burroughs, Allen Ginsberg, Brion Gysin…). Ce passage mène à un cabinet d’arts graphiques, regroupant dans un accrochage dense des œuvres sur papier qui retracent l’ensemble de la production de Condo, de ses premiers dessins d’enfant à ses encres et pastels les plus récents.

La représentation de la figure humaine est l’un des sujets principaux de l’œuvre de Condo. L’artiste s’emploie à dépeindre la complexité de la psyché humaine à travers des portraits d’êtres imaginaires qualifiés d’« humanoïdes ». Une section leur est dédiée, d’abord par une série de portraits individuels du début des années 2000 revisitant les codes néoclassiques, puis par une salle regroupant des portraits de groupes (série des Drawing Paintings, 2009-2012). La section se clôture par une salle consacrée à la série des Doubles Portraits (2014-2015). Elle permet d’aborder la dualité de l’esprit humain et la notion de « cubisme psychologique » inventée par l’artiste pour qualifier sa manière de représenter plusieurs émotions dissemblables dans un seul et même portrait.

La dernière grande section de l’exposition propose d’explorer le rapport de Condo à l’abstraction. Depuis ses débuts, l’artiste réalise des œuvres à la lisière de l’art abstrait, à l’instar de la série des Expanding Canvases (1985-1986), où la frénésie calligraphique en all-over vient brouiller la composition. La section se poursuit avec la monstration de plusieurs séries de monochromes – blancs (2001), bleus (2021) et noirs (1990-2019). Un focus particulier est fait sur la série des Black Paintings, avec une salle immersive invitant à l’introspection. L’exposition se termine par des œuvres récentes de la série des Diagonal (2023-2024), révélant la capacité insatiable de l’artiste de redéfinir son propre langage pictura

Mise en ligne 7 septembre

Otobong Nkanga« I dreamt of you in colours* »

Du 10 octobre 2025 au 22 février 2026

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente à l’automne 2025 la première exposition monographique de l’artiste Otobong Nkanga dans un musée parisien.

Depuis la fin des années 90, Otobong Nkanga (née à Kano au Nigeria en 1974 et vivant à Anvers en Belgique) aborde dans son travail des thèmes liés à l’écologie, aux relations entre le corps et le territoire, créant des œuvres d’une grande force et d’une grande plasticité.

À partir de son histoire personnelle et de ses recherches témoignant de multiples influences transhistoriques, elle crée des réseaux et des constellations entre êtres humains et paysages, tout en abordant la capacité réparatrice des systèmes naturels et relationnels.

À la suite de ses études à l’université Obafemi Awolowo d’Ife-Ife au Nigeria puis à l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris et à la résidence d’artistes de la Rijksakademie d’Amsterdam, l’artiste développe un questionnement sur la notion de l’exploitation du sol tout autant que sur celle du corps dans son rapport à l’espace, à la terre et ses ressources. Elle examine les relations sociales, politiques, historiques, économiques à l’œuvre dans notre rapport au territoire, aux matériaux et à la nature et produit dans une pratique pluridisciplinaire (peintures, installations, tapisseries, performances, poésies etc.).

La notion de strates est centrale dans le travail de l’artiste – à la fois dans la matérialité de ses sculptures, interventions, performances et tapisseries, mais aussi dans sa façon de penser les relations entre les corps et les terres – relations d’échange et de transformation mutuelles. Otobong Nkanga explore autant la notion de circulation des matériaux et des biens, des gens et de leurs histoires entremêlées, que celle de leur exploitation, marquées par les résidus de violences environnementales. Tout en questionnant la mémoire, elle offre la vision d'un avenir possible.

Parcours de l’exposition

Sont rassemblés des installations emblématiques, des séries de photographies, des oeuvres récentes, un grand nombre de dessins dont certains datant des premières années de création et jamais exposés jusqu’à aujourd’hui. L’exposition propose une coupe transversale à travers l’oeuvre protéiforme d’Otobong Nkanga depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, et trace la généalogie de sujets récurrents (comme l’extraction minière ou les différents usages et valeurs culturelles connectés aux ressources naturelles) mais dont l’actualisation plastique est en constante évolution. À cette occasion, l’artiste réactive certaines œuvres emblématiques en leur agrégeant des éléments nouveaux – réalisés in situ – dans une poétique de l'enchevêtrement, créant ainsi des connexions entre les formes, les matières ou les idées.

Les œuvres proviennent de collections publiques françaises et internationales (Castello di Rivoli, à Rivoli, Stedelijk Museum à Amsterdam, Fondation Beyeler à Bâle, Henie Onstad Kunstsenter à Sandvika, M UKA à Anvers, Centre Pompidou à Paris) et de collections particulières ainsi que du studio de l’artiste. L’œuvre majeure From Where I Stand, 2015 qui avait été acquise lors du dîner des Amis du musée d’art moderne de Paris en 2022 figurera également dans l’exposition.

Mise en ligne 29 octobre

Voir la mer

Du samedi 11 octobre au samedi 25 juillet 2026

Vous êtes venus Voir la mer, cet écosystème puissant et fragile, miroir de nos êtres et de nos civilisations. Voguez de ses abysses à ses doux rivages, rencontrez ses habitants humains et autres qu’humains, et partez à l’assaut de tout ce qui la menace.

Au commencement, franchissez l’estran, cette zone intermédiaire qui se découvre au gré des marées, et vibrez au rythme de l’océan avec Charlotte Gautier van Tour. Entrez en contact avec l’eau, le phytoplancton et son souffle, avant de vous laisser glisser Sous la surface. Au-delà de la zone de minuit, là où la lumière ne parvient plus à percer la colonne d’eau, rencontrez les habitants des abysses : des créatures d’outremonde, hybrides et fantasmées par Elsa Guillaume, mais aussi de véritables spécimens des profondeurs, prêtés par l’ONG Bloom. Nagez ensuite parmi les gorgones d’Ugo Schiavi. Sa forêt marine, composée de sublimes coraux, contient, à y regarder de plus près, autant de coquillages que de déchets plastiques. Car même sur le plancher océanique, sous des kilomètres d’eau salée, les humains impriment leur marque. A bord d’un navire d’exploration, sondez, avec Latent Community, les profondeurs inaccessibles. Ces écosystèmes fragiles, indispensables aux équilibres terrestres et à la régulation du climat, sont aujourd’hui dangereusement convoités pour les précieuses ressources qu’ils abritent.

A présent, attirés par la lumière crue du soleil qui se mêle à l’ondoiement de la surface, vous voilà pris Dans la vague d’Adélaïde Feriot. Tanguez sous l’effet du « sentiment océanique », ce vertige qui nous saisit face à l’immensité et à la démesure. De la houle tempétueuse à la clarté indolente des vacances, il n’y a qu’une brasse, et vous remettez enfin pied à terre, sur le rivage salé de Mathieu Lorry Dupuy. Là, profitez de l’insouciance paisible de la plage, ponctuée de vestiges plastiques charriés par les flots.

Sentez monter en vous le Vague à l’âme océanique devant les poissons de Rémi Lécussan qui frétillent sur le bastingage, au rythme des marées. 3 800 kilos de poissons sont pêchés chaque seconde dans le monde par une industrie de plus en plus destructrice. Evadez-vous avec Carla Gueye, qui défend une pêche artisanale, respectueuse des ressources halieutiques et qui contribue à préserver la mangrove. Et rappelez-vous que le maintien des équilibres est d’abord une question politique. Ana Mendes moque ainsi les dirigeants et lobbyistes qui chaque jour entérinent des arbitrages désinvoltes entre écologie et économie, en teintant de roses leur cravate et leur col blanc avec de l’Astanxanthi, ce colorant alimentaire destiné à maquiller la chair grise du saumon d’élevage.

Nous voici face à un océan chaviré, abîmé, exploité, sillonné par plus de 100 000 navires de commerce. Un spectacle hypnotique et assourdissant que nous montre Jacques Perconte. Face à cette étendue cernée de toutes parts par les activités humaines, comment inverser la vapeur et renouer un lien équilibré et respectueux avec l’océan ? Par l’engagement et les gestes du quotidien. En ramassant, comme vous y invite avec humour le collectif Hypercomf, les mégots de cigarette qui représentent 40 % des déchets plastiques retrouvés sur les plages européennes. En portant attention aux personnes exilées qui rebâtissent leur existence sur d‘autres rives sous l’objectif d’Émeric Lhuisset. En s’inspirant du courage des matelots et de leurs arts populaires revisités par Duke Riley. Car le véritable héroïsme contemporain, c’est de trouver les moyens de Rendre la mer et non plus de la prendre. Alors jetez vous à l’eau et rejoignez les défenseurs de l’océan !

Pour le public individuel, l’exposition se visite gratuitement et sans inscription du lundi au samedi. Tous les groupes sont invités à réserver un créneau de visite, en amont par ici

Mise en ligne 7 septembre

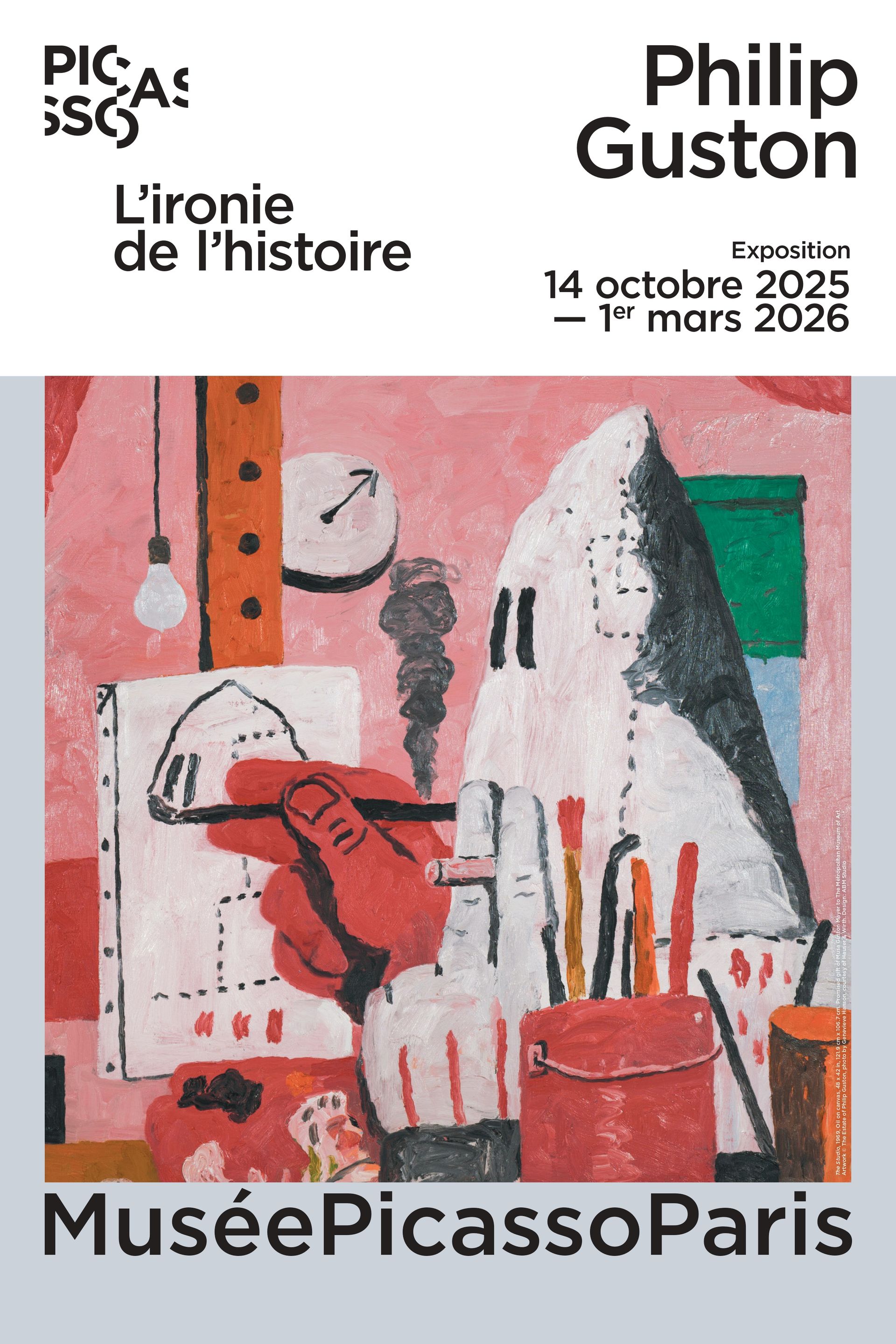

Philip Guston. L'ironie de l'histoire.

14 octobre => 7 mars 2026

Conçue autour des dessins réalisés par Guston en écho au livre de Philip Roth : Our gang, l’exposition mettra en lumière les liens de la peinture de Guston avec la verve satirique et caricaturale de ses dessins inspirés par le Président Nixon et son administration.

Au début des années vingt, Philip Guston est exclu de l’école d’art de Los Angeles pour avoir produit des images satiriques du corps enseignant. L’art ne cessera pour lui d’être l’outil d’un combat contre les figures d’autorité. Ses premières œuvres qui mettent en scène les exactions commises par les membres du KKK, sont vandalisées par les hommes cagoulés lors de leur exposition publique.

A la fin des années soixante, après avoir été un des protagonistes de l’école de New York, de la première avant-garde abstraite américaine, il fait scandale en revenant à une figuration inspirée de la bande dessinée.

En 1969, un écrivain en rupture de ban avec le milieu littéraire New Yorkais, Philip Roth s’installe à quelques maisons de l’atelier de Guston. L’écrivain vient d’entreprendre un ouvrage satirique qui met en scène le Président Nixon et son entourage (Our gang). Guston réalise plus de 80 dessins qui font écho au texte de Roth. Leur style, leur iconographie s’inspire des « planches » des Songes et mensonges de Franco réalisés par Picasso en 1937, de la causticité politique des dessins conçus par George Grosz pour le magazine Americana dans les années trente, de l’humour grinçant des planches de George Harriman qu’il admirait dans les quotidiens américains.

De la série des « Nixon Drawings » aux ultimes peintures de l’artiste, l’exposition du Musée Picasso mettra en lumière la porosité savamment entretenue par Guston entre la verve grotesque et caricaturale de ses dessins et la puissance expressive de sa peinture. Un transfert d’énergie s’y opère, nourri d’un humour noir qui confère à son œuvre une profondeur grinçante, faisant de lui une sorte de Kafka ou de Gogol de la peinture.

La Fondation Philip Guston et la fille de l’artiste Musa Mayer, soutiennent l’exposition, en confiant au musée l’ensemble de la série des Nixon Drawings ainsi que nombre d’œuvres inédites.

Mise en ligne 7 septembre

Raymond Pettibon

Underground

14 octobre => 1er mars 2026

En parallèle de l'exposition "Philip Guston. L'ironie de l'histoire", le Musée national Picasso-Paris consacre une exposition à l'artiste américain Raymond Pettibon, avec le soutien de la galerie David Zwirner. A travers soixante-dix dessins et une dizaine de fanzines, l'exposition explore l'univers ironique et dérangeant de cet artiste majeur de notre temps.

Artiste autodidacte, né en 1957 à Tucson, en Arizona, Raymond Pettibon fait son apparition à la fin des années 1970 sur la scène punk-rock californienne en réalisant les pochettes d'albums du groupe Black Flag, créé par son frère Greg Ginn. Il commence aussi à exposer et publier à son compte ses premiers dessins, qui s'inscrivent dans l'esthétique do-it-yourself des bandes dessinées, flyers ou fanzines, caractéristique du mouvement punk. Les dessins de Pettibon puisent à un large éventail de sources, de la littérature à l'histoire de l'art, de la culture populaire à la religion, de la politique au sport.

Résolument antiautoritaire, l'oeuvre de Pettibon brosse, à travers des images grinçantes, accompagnées d'inscriptions fracassantes, le portrait acerbe d'une société américaine nihiliste et violente, marquée par la fin du rêve hippie et le retour du conservatisme. Volontiers perturbante et indisciplinée, questionnant sans relâche le rêve américain, comme avait pu le faire en son temps Philip Guston - admiré par Pettibon - elle place le visiteur dans une situation inconfortable, le poussant à reconsidérer ses propres valeurs.

Mise en ligne 13 novembre

Flops ?!

Du 14 octobre 2025 au 17 mai 2026

Échec, raté, bide, fail, fiasco, déconfiture… le « flop » a de nombreux synonymes. Tant mieux, car il est si fréquent de rater qu’il faut avoir le choix du vocabulaire pour éviter la répétition. On estime que neuf innovations sur dix échouent et les raisons de la galère ne sont pas toujours évidentes ! Alors, pourquoi une invention ne trouve-t-elle pas son chemin ? Quelles formes peut revêtir l’échec ? Quelles leçons peut-on en tirer ?

En s’appuyant sur plusieurs cas d’école, l’exposition Flops ?! s’intéresse aux causes du ratage, dans différents secteurs techniques (transport, télécommunication, mécanique…) ou parfois un peu moins technique (jeux et jouets, communication graphique, biais psychologique…). Elle interroge l’ingénieur, le designer, le commercial, le publicitaire mais aussi l’utilisateur pour décortiquer les mécanismes de l’échec et mieux comprendre ce qui a cloché !

Et parce que certains flops se révèlent finalement des tops, l’exposition explore des trajectoires de réussite inattendues : celle d’une bonne idée qui était trop en avance sur son temps, d’une technologie encore immature, ou d’un objet qui a vu son usage détourné…

Bref, loin de se moquer des échecs, Flops ?! en propose une lecture bienveillante et met en lumière la nécessité d’oser et de rater, pour enfin innover.

L’accès à l’expo Flops ?! est soumis à une jauge limitée par créneau horaire. Après l’achat de votre billet d’entrée au musée, vous recevrez par e-mail un lien vous permettant de réserver un coupon d’accès à l’exposition, valable soit sur le même créneau que votre billet, soit sur un créneau ultérieur le même jour.

La visite de l’exposition dure 60 minutes.

Attention : le coupon seul ne permet pas l’accès au musée et doit impérativement être présenté avec un billet d’entrée valide. Nous vous remercions de bien respecter l’horaire réservé ; un retard maximal de 15 minutes sera toléré.

Mise en ligne 22 décembre

Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930

Exposition du 14 octobre 2025 au 14 juin 2026

Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930 propose une relecture des films et photographies produits au cours d’une mission des Archives de la Planète menée par le missionnaire catholique Francis Aupiais et l’opérateur Frédéric Gadmer au Dahomey (actuel Bénin) de janvier à mai 1930. Une immersion en forme de dialogue franco-béninois qui questionne le regard porté sur les cultures extra-européennes, dans un contexte d’emprise coloniale et de naissance de l’ethnographie.

Présentation

La mission de 1930 au Dahomey est singulière à plusieurs titres : seule incursion des Archives de la Planète en Afrique sub-saharienne, dernière expédition d’ampleur avant l’arrêt du projet du fait de la faillite de la banque Kahn, elle résulte de l’initiative d’un homme d’Église atypique, le père Francis Aupiais (1877-1945). Ce père missionnaire, engagé dans une entreprise au long cours pour une meilleure connaissance des cultures africaines, entre en contact avec Albert Kahn en 1927 et le convainc de financer sa démarche de documentation des pratiques culturelles et religieuses dahoméennes, qui s’inscrit naturellement dans la lignée du projet humaniste du philanthrope. La mission s’étend sur quatre mois et demi au cours desquels Frédéric Gadmer réalise 1 102 autochromes (photographies en couleurs) et tourne 140 bobines de film, sous la direction d’Aupiais.

Ces films, les premiers de cette ampleur tournés au Dahomey, constituent le plus vaste ensemble de films des Archives de la Planète et l’un des premiers corpus filmiques de l’ethnographie française, cinq ans après la fondation de l’Institut d’ethnologie de Paris et un an avant la mission Dakar-Djibouti.

Bénin aller-retour questionne en outre la réception contemporaine des images de 1930 grâce aux regards d’artistes issus du continent africain. Servant de mise en perspective et de contrepoint critique, les œuvres de Ishola Akpo, Thulani Chauke, Sènami Donoumassou, Bronwyn Lace, Roméo Mivekannin, Angelo Moustapha et Marcus Neustetter, dont plusieurs ont été créées spécialement pour l’exposition, mêlent peinture, photographie, installation et performances, comme autant de réappropriations – et de réactivation – des photographies et des films.

Mise en ligne 15 octobre

Jardiner

Jusqu'au 12 juillet 2026

Dans un monde confronté à des défis environnementaux, sociaux et sanitaires majeurs, que signifie « jardiner » au XXIe siècle ? Une réflexion qui cheminera tout le long de votre promenade à travers la nouvelle exposition temporaire de la Cité des sciences et de l’industrie. Laissez-vous transporter dans une flânerie active et sensorielle où fleurissent les sciences cachées derrière le jardinage.

En six chapitres, l’exposition plante le décor ! Des installations très variées réinterprètent des jardins existants, tout en stimulant l’un de vos sens. Chaque univers est complété par une parcelle d’expériences, où enrichir votre culture.

Tout en déambulant, débroussaillez vos connaissances sur les relations inter-espèces, la biodiversité du sol, l’impact du climat sur les jardins, ainsi que les pratiques et bienfaits du jardinage... Apprivoisez espèces animales ou végétales de nos jardins traditionnellement mal-aimées. Semez votre graine d’inspiration sur « La fresque des jardiniers », une œuvre numérique évolutive, collective et vivante.

À la croisée des arts et des sciences, Jardiner offre une bouffée d’air frais pour renouer avec la nature !

Mise en ligne 19 novembre

Exposition : 150 ans du Palais Garnier

du 15 octobre 2025 au 15 février 2026,

à la Bibliothèque-musée de l’Opéra national de Paris (Palais Garnier)

Riche d’une centaine de pièces, tableaux, dessins, affiches, photos, livres, manuscrits, costumes et objets, l’exposition retrace l’histoire de ce théâtre où se mêlent patrimoine et création artistique, événements historiques et faits divers, fantasmes et légendes.

Elle permet de comprendre comment le Palais Garnier est devenu, au-delà des frontières françaises, un temple de l’art lyrique et chorégraphique, un emblème national et un monument iconique.

Depuis son inauguration, le 5 janvier 1875, le Palais Garnier ne cesse d’exercer une fascination sur tous les publics, qu’ils soient sensibles, ou non, à l’opéra ou à la danse.

Plus d’un million de visiteurs et près de 350 000 spectateurs s’y pressent chaque année. L’exposition se propose d’explorer les différents ressorts de cette fascination, en se penchant sur la dimension à la fois historique, sociale et légendaire de ce théâtre connu dans le monde entier.

Palais national, cet édifice voulu par Napoléon III pour une élite est devenu un monument emblématique de la République. Palais de la danse pour le grand public, il est conçu à l’origine plutôt pour l’art lyrique avant que l’art chorégraphique ne s’y affirme. Palais des légendes enfin, il nourrit les imaginations, des faits divers aux fictions en tous genres qui participent depuis sa création à l’écriture du mythe.

Le palais national

Comme Louis XIV avait voulu Versailles pour y faire étalage de sa puissance, Napoléon III projeta dans le Nouvel Opéra son désir d’établir aux yeux de Paris, de la France et du monde, sa stature d’empereur.

Puis, le palais devint un symbole de fierté républicaine, le régime usant à l’envi de ce bâtiment comme le théâtre de son prestige et de son pouvoir, notamment à l’occasion des visites de chefs d’États étrangers.

Le geste d’André Malraux commandant un nouveau plafond à Chagall en 1962 atteste de la dimension toujours politique du Palais Garnier encore en plein XXe siècle. Si ce rôle diplomatique déclina peu à peu, le souvenir d’un palais national survit, alimenté par les bals des grandes écoles et des galas réguliers.

Le palais de la danse

Dans les premières années, le Palais doit sa notoriété davantage à son architecture et à sa décoration qu’au répertoire qui y est créé. Garnier pourtant conçoit son bâtiment en lien étroit avec la scène et crée un spectacle total dévolu à l’art lyrique.

Cependant, le Palais commence à montrer ses limites au fur et à mesure des évolutions du répertoire de l’Opéra, des attentes des metteurs en scène et de la demande des pouvoirs publics d’une démocratisation de l’art lyrique.

Dans le même temps, au cours des années 1920, la danse s’affirme grâce aux saisons des Ballets russes et à l’action de Serge Lifar qui érige la danse en art à part entière. Celle-ci prend une place croissante pour constituer l’une des singularités du Palais dans les années 1970.

La construction de l’Opéra Bastille finit de conférer au Palais Garnier sa dimension de temple de la danse, alors même que des spectacles lyriques de premier plan y sont toujours programmés et marquent, pour certains d’entre eux, l’histoire de l’Opéra de Paris.

Le palais des légendes

À partir de la première de Lohengrin en 1891, le répertoire wagnérien occupe majoritairement la scène du Palais Garnier et Parsifal, donné pour la première fois à Paris en 1914 lui confère un caractère sacré.

Puis, au début du XXe siècle, ce sont différents faits divers abondamment relayés par la presse et déformés qui contribuent à faire de l’Opéra un lieu chargé de légendes et de mystères : ce n’est plus un contrepoids, mais le lustre dans son entier qui s’effondre sur le public ; ce n’est plus un petit danseur, mais une danseuse qui se tue en traversant la verrière de l’escalier et marque à jamais la marche 13...

L’Opéra inspire aussi abondamment la littérature et le cinéma. Avec Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, publié en 1910, se construit la « légende noire » d’un Palais Garnier inquiétant et dangereux, à la réputation sulfureuse. Le cinéma s’empare à son tour du Palais, contribuant à lui donner un rayonnement international sans précédent.

Enfin, la programmation artistique ambitieuse, la venue de stars du chant, notamment La Callas, participent à la construction du mythe d’un opéra à nul autre pareil.

Mise en ligne 24 janvier

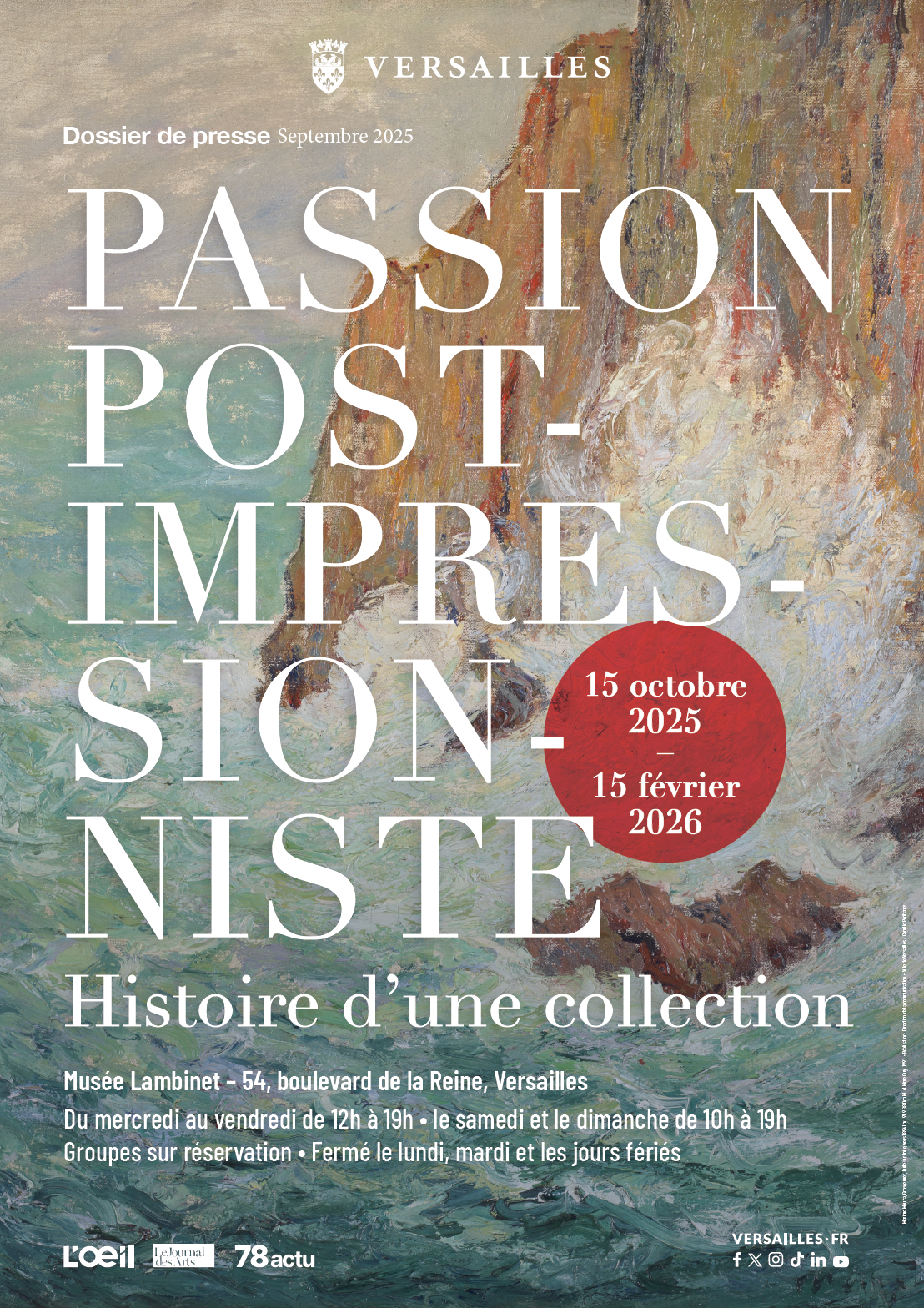

Exposition passion post-impressionniste

Du 15 octobre 2025 au 15 février 2026 au musée Lambinet

54, boulevard de la Reine, Versailles

La Ville de Versailles accueille au musée Lambinet l’exposition Passion post-impressionniste: histoire d’une collection du 15 octobre 2025 au 15 février 2026. Près de 50 oeuvres patiemment réunies par un couple de collectionneurs seront ainsi présentées parmi lesquelles les toiles de Paul Signac (1863-1935), Maximilien Luce (1858-1951) ou encore Maxime Maufra (1861-1918). Cette exposition a été l’occasion de procéder à la restauration de la quasi-totalité des peintures, d’une grande majorité de dessins et de revoir les montages et encadrements, nous permettant de les admirer avec un oeil neuf.

Il y a 21 ans, le musée Lambinet s’enrichissait considérablement grâce au legs de la collection de Fernande Guy (1903-2004) et Marcel Guy (1901-1991), constituée de peintures et de dessins post-impressionnistes de premier plan. En 2006, cette exceptionnelle collection avait déjà fait l’objet d’une exposition au musée Lambinet accompagnée d’un focus sur l’artiste Paul Signac.

Près de 20 ans plus tard, après une campagne inédite de restauration de la grande majorité de ses oeuvres, l’équipe du musée souhaite rendre une nouvelle fois hommage à ces donateurs et offrir aux visiteurs un nouveau regard sur ce fonds d’une qualité remarquable et à l’éclat retrouvé. Les visiteurs sont invités à redécouvrir la richesse de la palette de ces artistes de paysages et leur touche si particulière. Aujourd’hui encore plus qu’hier, cette collection, inscrite dans le goût de son époque est un atout considérable au sein des collections modernes du musée Lambinet. Cette nouvelle présentation répartie sur les quatre salles d’exposition au rez-de-chaussée du musée, est accompagnée d’un catalogue édité par les éditions Lord Byron.

L’exposition retrace la constitution de cet ensemble qui commence en 1946, après la guerre, avec leur premier achat, Champs de blé en Normandie par Gustave Loiseau. Leur collection s’enrichira de 24 peintures et 21 dessins, couvrant une période allant de 1880 à 1929. Elle rassemble des paysages de Paris, d’Île-de-France, de Bretagne et de Normandie créés par les figures majeures de la scène artistique de l’époque que sont Gustave Loiseau (1865-1935), Maximilien Luce (1858-1941), Henry Moret (1856-1913) ou encore Paul Signac (1863-1935).

Le post-impressionnisme regroupe tous les peintres qui ont cherché à aller au-delà de l’impressionnisme qui avait fait de la lumière son sujet de prédilection. Ce courant, qui n’est pas un mouvement unifié, inclut de nombreux styles et réunit des artistes qui s’expriment avec une grande liberté. Une nouvelle énergie singulière apparaît après 1880, et les artistes explorent de nouveaux langages picturaux ; le pointillisme, le synthétisme, ou encore le symbolisme. À l’intérieur de cet ensemble d’artistes s’expriment des personnalités à la fois très différentes mais caractérisées par ces recherches autour de la touche, de la couleur et de la structure qui annoncent les mouvements fondamentaux du début du XXe siècle comme le fauvisme ou l’expressionnisme.

Et ce sont ces artistes à la charnière entre l’impressionnisme du XIXe siècle et les mouvements audacieux du XXe siècle qui ont passionné le couple de collectionneurs Guy auquel le musée Lambinet rend hommage. De plus en plus fréquemment sollicités pour des prêts en France et à l’étranger en raison de l’engouement croissant pour les artistes de ce courant, ces oeuvres sont aujourd’hui rassemblées dans la ville de Versailles que leurs propriétaires avaient choisie avec soin pour en assurer la préservation et le partage au public.

La dernière salle de l’exposition fait la part belle aux artistes qui se taillent la part du lion dans la collection Guy : Gustave Loiseau et Maximilien Luce. Maximilien Luce, qui vient de faire l’objet d’une importante exposition au musée de Montmartre, fait partie des incontournables de la collection Guy. Caractérisé par une fibre sociale très importante, anarchiste revendiqué, Luce est aussi un peintre paysagiste exceptionnel, reconnaissable à sa touche pointilliste et de teintes vives, se jouant des contrastes entre de puissants mauves et des jaunes électriques comme dans Paris, vue de la Seine, la nuit, toile achetée en 1959 par les Guy.

Gustave Loiseau quant à lui peint des paysages en bords de rivières, notamment en Île-de-France, et ce à des heures particulières de la journée afin de capter une lumière singulière et avec l’intention de faire vibrer sa touche picturale.

Ce pointillisme ou ce divisionnisme exploré par la plupart des peintres post-impressionnistes rassemblés par les Guy, a été particulièrement mis en oeuvre par Paul Signac. Grâce au don, ces deux aquarelles de cet artiste majeur du néo-impressionnisme ont fait leur entrée dans les collections du musée Lambinet. Le Port de Cherbourg de 1932 nous laisse, par exemple, un témoignage vif et spontané du grand projet de l’artiste autour des ports de France.

Mise en ligne 9 janvier

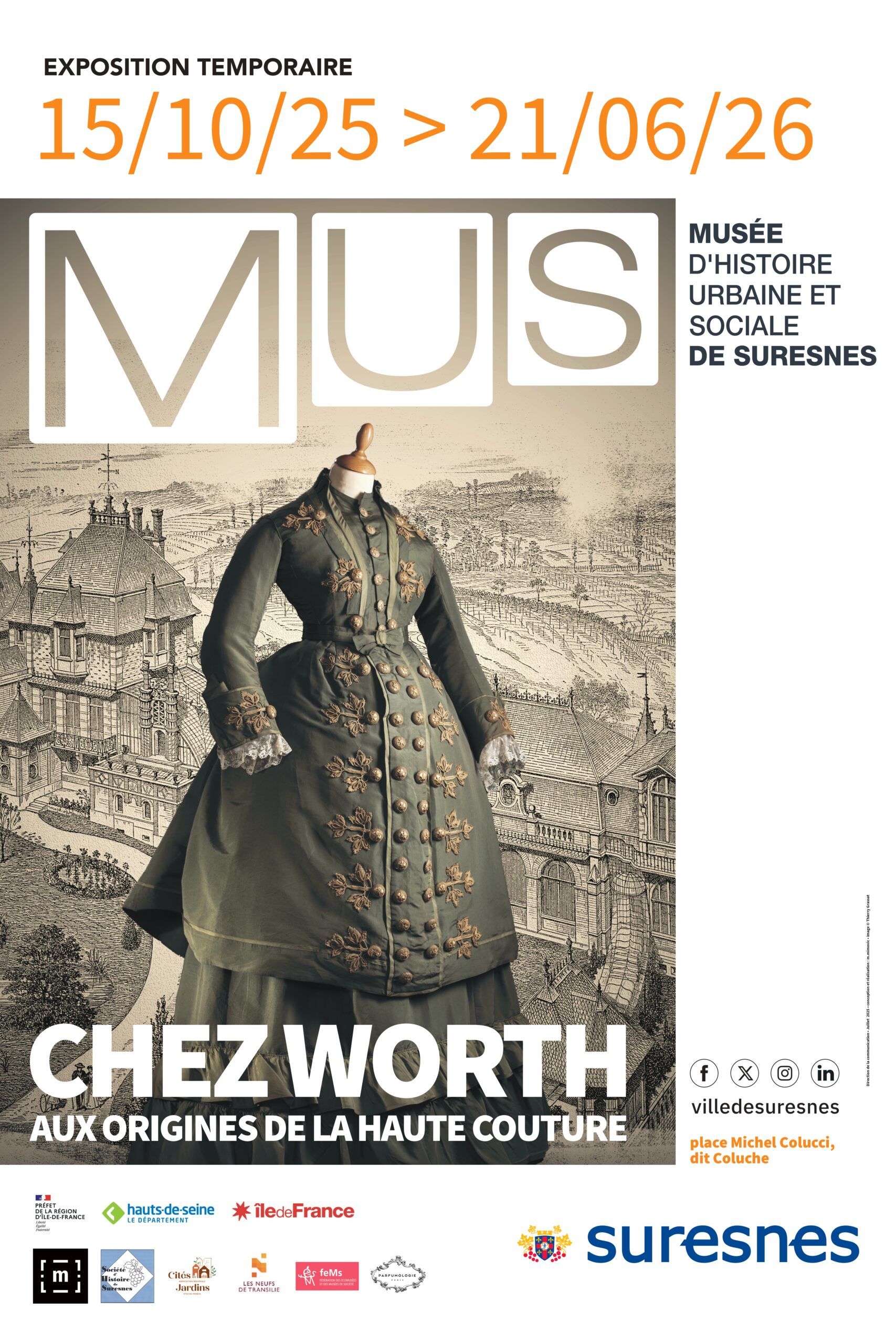

Chez Worth, aux origines de la haute couture

Du 15 octobre 2025 au 21 juin 2026

À l’occasion du bicentenaire de la naissance du couturier, le MUS vous présente une exposition temporaire consacrée à Charles Frederick Worth, le père de la haute couture, qui avait choisi Suresnes pour y construire sa résidence secondaire.

Avec plus d’une centaine d’oeuvres, inédites pour certaines, issues de 15 institutions et de collections particulières, l’exposition retrace la trajectoire hors du commun de ce jeune Anglais, arrivé en France à l’âge de 20 ans.

Racontant les origines de la maison de couture éponyme, replaçant les créations du maître dans le contexte politique et social du Second Empire, l’exposition livre également une vision intime de Charles Frederick Worth et sa famille.

Grâce à de rares documents et des objets personnels conservés dans la famille, vous découvrirez une personnalité hors du commun.

Plusieurs robes, costumes de bal et accessoires seront également présentés pour la première fois au public.

La scénographie originale confiée à Agostini et Simonneaux vous entraîne dans l’univers du luxe que Worth a su créer au sein de sa maison de couture et de sa résidence suresnoise.

Les dispositifs pédagogiques vous permettent d’entrer dans une ambiance olfactive inédite créée par Parfumologie – Fabrice Olivieri, de comprendre la mécanique des dessous avec une crinoline prêtée par l’Atelier du Tailletemps dans une crinoline contemporaine reprenant un tissu historique de Tassinari & Chatel et d’explorer le château Worth avec une maquette réalisée par l’atelier Scale.

Mise en ligne 13 novembre

Bilal Hamdad

Paname

Du 17 octobre 2025 au 08 février 2026

Dans le cadre de sa saison 2025, le Petit Palais accueille pour sa carte blanche d’art contemporain, le peintre Bilal Hamdad dont les œuvres explorent la solitude urbaine à travers des scènes parisiennes.

Diplômé des Beaux-Arts de Sidi Bel Abbes en 2010 et des Beaux-Arts de Paris en 2018, il se distingue par ses grandes peintures à l’huile, souvent inspirées de photographies prises sur le vif. Ses tableaux mettent en lumière des personnages solitaires et anonymes, créant un contraste saisissant avec l’effervescence de la ville.

L’exposition au Petit Palais rassemble une vingtaine de ses œuvres, dont deux inédites, créées pour l’occasion, et établit un dialogue avec les collections permanentes du musée. Bilal Hamdad s’inspire de grands maîtres comme Rubens, Manet et Courbet, intégrant des références subtiles à leurs œuvres dans ses propres créations. Par exemple, sa peinture Miroir des Astres (2024) emprunte à l’esthétique baroque, tandis que Sérénité d’une ombre (2024) fait écho à la nature morte de Manet.

L’exposition invite les visiteurs à porter un nouveau regard sur les collections du Petit Palais et à explorer les paradoxes de notre époque à travers l’œuvre de Bilal Hamdad.

Mise en ligne 10 octobre

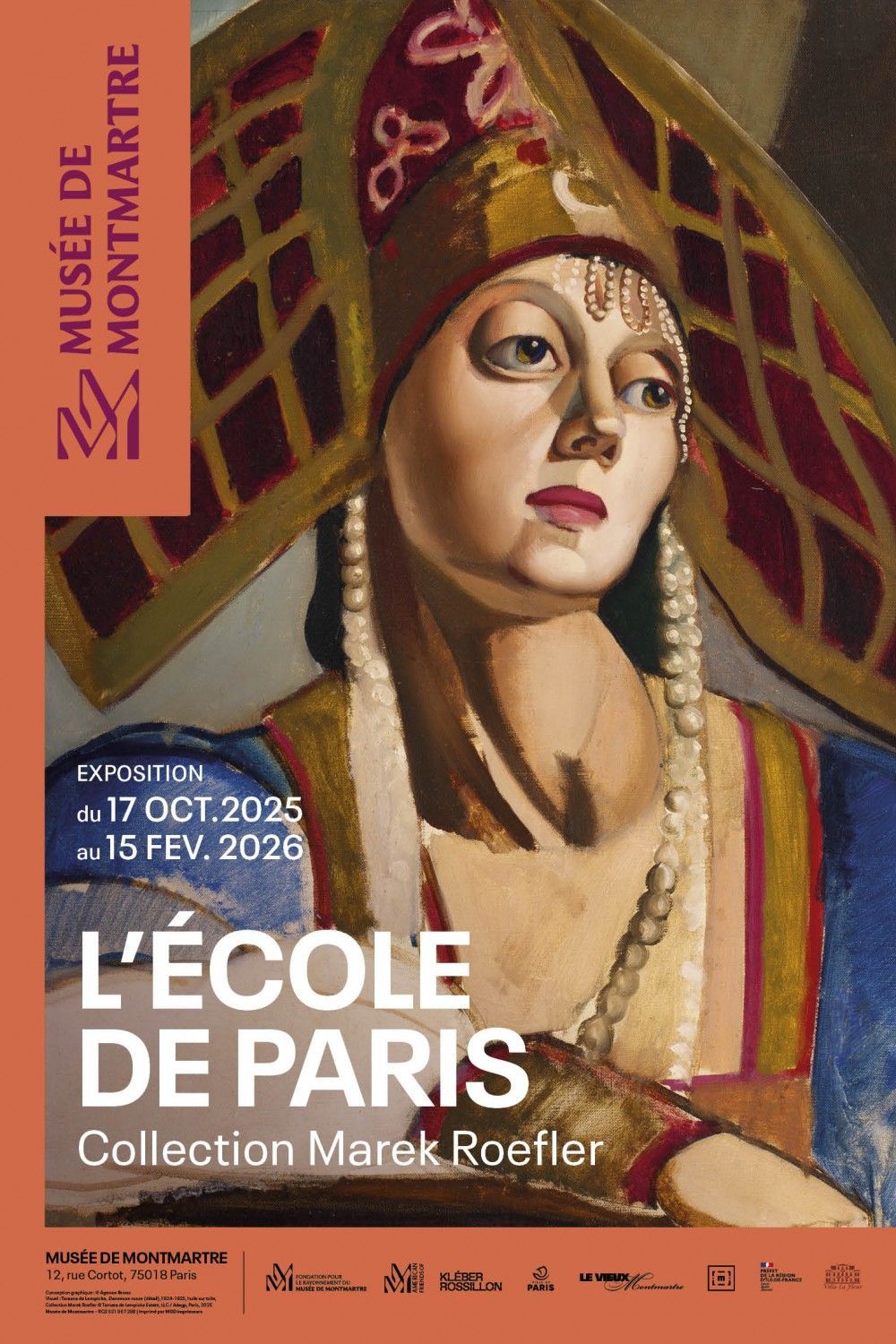

L’École de Paris, Collection Marek Roefler

Exposition du 17 octobre 2025 au 15 février 2026

Musée de Montmartre 12, rue Cortot - 75018 Paris

Le terme « École de Paris » a été utilisé pour la première fois en 1925 par le critique d’art français André Warnod. Il fait référence à un phénomène plus large : l’afflux d’artistes étrangers qui se sont installés d’abord à Montmartre et puis à Montparnasse avant la Première Guerre mondiale, et qui ont fait de Paris leur école d’art et de vie.

Parmi ces artistes venus principalement d’Europe centrale et orientale, nombreux étaient d’origine juive, mais on comptait également des artistes venus d’Espagne (Picasso), d’Italie (Modigliani), du Japon (Foujita), du Mexique (Rivera), de Grande-Bretagne et des États-Unis. Ce brassage artistique a permis à Montmartre et Montparnasse de devenir les berceaux des avant-gardes de la première moitié du XXe siècle. Sous les pinceaux d’une multitude d’artistes internationaux le cubisme, le fauvisme, l’expressionnisme et le post-impressionnisme se côtoient et évoluent dans des milieux fertiles.

Suivant l’axe Nord-Sud – de Montmartre à Montparnasse – l’exposition « École de Paris, collection Marek Roefler » présente le fruit de nombreuses années de passion et de travail mené par le collectionneur, en faisant découvrir au public l’œuvre surprenant de plusieurs maîtres polonais. Les noms d’artistes reconnus tels que Ossip Zadkine, Tamara de Lempicka et Moïse Kisling, accompagnent ceux d’une génération souvent méconnue au grand public : Henri Hayden, Eugène Zak, Henri Epstein, Mela Muter, Maurice Mendjizky, Simon Mondzain, Wladyslaw Slewinski, Jozef Pankiewicz, Louis Marcoussis, Alice Halicka, ou encore les sculpteurs Auguste Zamoyski, Boleslas Biegas et Jozef Csaky.

Le parcours de l’exposition illustre l’étendue du foisonnement créatif de l’École de Paris, ainsi que la pluralité de styles qui caractérise ce mouvement. L’influence de Cézanne, Gauguin et de Van Gogh côtoie le développement autonome de plusieurs artistes, qui fondent leur propre esthétique sous l’égide de la libre pensée, dans les années où Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Ambroise Vollard et tant d’autres contribuent au rayonnement intellectuel et marchand des avant-gardes.

L’exposition s’inscrit dans la programmation du musée de Montmartre qui, depuis plusieurs années, invite à réfléchir sur la pluralité des parcours et met en lumière le rôle emblématique de la Butte dans l’histoire de l’art, ainsi que son effervescence créative.

Mise en ligne 19 octobre

Migrations et climat

Comment habiter notre monde ?

Du 17 octobre 2025 au 5 avril 2026

De la Vendée à Mayotte, du delta du Mékong aux îles du Pacifique, Migrations & climat explore l’impact des phénomènes naturels sur les circulations humaines et animales. Art, science et récits personnels s’entrecroisent dans une exposition-monde qui bouscule nos certitudes et invite à imaginer de nouveaux possibles, pour habiter au mieux le monde de demain.

L'exposition

Pour la première fois, le Palais de la Porte Dorée déploie dans l’ensemble de ses espaces, Musée et Aquarium, une exposition-monde : Migrations & climat.

Plus de 200 photographies documentaires, œuvres d’art - dont certaines inédites -, témoignages, vidéos, infographies et installations se conjuguent pour offrir une expérience de visite riche, immersive et profondément humaine

Les créations d’artistes internationaux comme Lucy + Jorge Orta, Inès Katamso, Margaret Wertheim, Ghazel ou encore Quayola, dialoguent avec les témoignages et récits de populations touchées par ces bouleversements aux quatre coins du globe, du Sénégal aux îles du Pacifique en passant par le Groenland ou la France.

Fruit d’un travail rigoureux

Fruit d’un travail rigoureux mené avec un conseil scientifique constitué d’experts internationaux, Migrations & climat donne ainsi à voir et à entendre, dans leur diversité, des réalités souvent méconnues, mises en lumière par les données issues d’organisations spécialisées mais aussi par les échanges au long cours avec des témoins ou des activistes des zones concernées.

En croisant les regards artistiques, scientifiques et citoyens, Migrations & climat éclaire un débat de société majeur, invitant à replacer l’humain et le vivant au cœur des préoccupations climatiques, culturelles et sociales. Une invitation en somme à repenser ensemble notre manière d’habiter la planète.

Mise en ligne 27 novembre

Les Mystères de l'Argent

L'Expo-Jeu

Du samedi 18 octobre 2025 au 8 mars 2026

Un événement pour petits et grands à Paris dès octobre 2025

À partir d’octobre 2025, la Cité de l’Économie vous invite à découvrir Les Mystères de l’Argent, une exposition ludique et interactive spécialement conçue pour les enfants de 6 à 12 ans… et leurs parents ! Si vous cherchez une activité en famille à Paris, une exposition pour les enfants, ou tout simplement un musée adapté aux plus jeunes, cette expo-jeu est faite pour vous.

Expliquer l’argent aux enfants ? Facile avec cette exposition amusante à Paris

D’où vient l’argent ? À quoi sert-il ? Pourquoi y a-t-il des riches et des pauvres ? En partant des questions que se posent les enfants, Les Mystères de l’Argent propose un parcours immersif, à la fois amusant, sensoriel et éducatif. Les familles pourront aborder ensemble un sujet souvent délicat avec légèreté, humour et pédagogie, dans un cadre unique : un véritable château en plein Paris, l’Hôtel Gaillard.

Une aventure à vivre en famille, entre jeux, énigmes et découvertes

Pensée comme un véritable voyage à travers le temps, l’exposition se déploie en 6 étapes immersives, de l’Antiquité au monde de demain. Les enfants explorent les grandes périodes de l’histoire monétaire, tout en expérimentant par le jeu :

Fabriquer des pièces en pâte à modeler

Manipuler un distributeur automatique

Soulever un sac de pièces d’or

Participer à des jeux de rôle

Relever des défis façon escape game

Et même… remporter une pièce en chocolat !

Les plus curieux trouveront également des jeux d’observation, des déguisements, un “cherche et trouve”, des espaces détente et des défis collaboratifs : de quoi ravir toute la famille, pour une sortie culturelle en famille à Paris mémorable.

Un musée pour les enfants… et pour les parents aussi !

Les Mystères de l’Argent est l'exposition du moment à Paris. Elle permet aux enfants de mieux comprendre le monde qui les entoure, grâce à une scénographie innovante et aborde des notions économiques essentielles : échanges, valeur, inégalités, consommation… tout en stimulant leur esprit critique. Un livret de visite, disponible gratuitement à l’accueil, accompagne les enfants dans leur parcours.

Mise en ligne 10 octobre

Magellan, un voyage qui changea le monde

Du 22 octobre 2025 au 1er mars 2026

plongez dans l’une des plus grandes épopées maritimes de l’histoire, à travers une exposition immersive mêlant narration, projections monumentales et dessins d’animation. Cinq siècles après la première circumnavigation, le musée vous embarque au cœur du périple de Magellan, entre découverte, exploits et zones d’ombre.

Une odyssée maritime fondatrice

En 1519, Fernand de Magellan quitte Séville à la tête d’une flotte de cinq navires et de 237 hommes. Son objectif : rallier les îles aux Épices par l’ouest en franchissant un passage inconnu à travers le continent américain. Trois ans plus tard, une poignée de survivants revient après avoir accompli le tout premier tour du monde par la mer. L’exposition retrace cette odyssée fondatrice, depuis les motivations géopolitiques jusqu’aux conséquences humaines et historiques, en s’appuyant sur la série animée L’Incroyable périple de Magellan (Arte / Camera Lucida).

Une immersion scénographique au cœur du voyage

Guidé par Antonio Pigafetta, chroniqueur de l’expédition, le visiteur revit les grandes étapes du voyage dans un parcours immersif jalonné de projections géantes, de décors évocateurs et de récits incarnés. La scénographie met en lumière les tensions, les violences, mais aussi les découvertes et l’émerveillement, tout en posant un regard contemporain sur les représentations du monde à la Renaissance. Un voyage sensoriel et intellectuel, qui interroge l’héritage laissé par Magellan et les résonances de son aventure aujourd’hui.

Magellan, le parcours de l'exposition

Grâce à une mise en scène spectaculaire conçue avec Camera Lucida, Lucid Realities, l’exposition propose une plongée accessible à tous publics, du passionné d’histoire au jeune curieux. À travers une trentaine de modules audiovisuels, cartes animées et témoignages d’experts, elle invite à redécouvrir le premier tour du monde sous un jour nouveau, en résonance avec les enjeux contemporains du voyage, de la mondialisation et des représentations coloniales.

Mise en ligne 19 novembre

Paris 1925 : l'Art déco et ses architectes

Du 22 octobre au 29 mars 2026

Plongez au cœur des célébrations du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris, un événement emblématique qui a marqué l’histoire de l’architecture et des arts décoratifs.

Cette exposition se déploie sur 200 m2 dans la galerie d'architecture contemporaine.

L’Exposition de 1925 : un manifeste pour la modernité

Inaugurée le 28 avril 1925 entre le Grand Palais et les Invalides, l’Exposition Internationale reflète le bouillonnement créatif d’une société d’après-guerre en pleine transformation. Véritable tremplin pour le style Art déco, elle met en avant des personnalités visionnaires tels qu' Auguste Perret, Henri Sauvage, Le Corbusier et Robert Mallet-Stevens. Sous la direction de Charles Plumet, les pavillons audacieux construits pour l’occasion explorent de nouvelles approches architecturales, urbaines et décoratives, en dialogue étroit avec la nature.

Mise en ligne 29 octobre

1925-2025. Cent ans d’Art déco

du 22 octobre 2025 au 26 avril 2026

Voyage au cœur de la création des Années folles et de ses chefs-d’œuvre patrimoniaux avec l’exposition « 1925-2025. Cent ans d’Art déco ». Mobilier sculptural, bijoux précieux, objets d’art, dessins, affiches et pièces de mode : près de 1 000 œuvres racontent la richesse, l’élégance et les contradictions d’un style qui continue de fasciner.

Cent ans après l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 qui a propulsé l’Art déco sur le devant de la scène mondiale, le musée des Arts décoratifs célèbre ce style audacieux, raffiné et résolument moderne. Scénographie immersive, matériaux somptueux, formes stylisées et savoir-faire d’exception composent un parcours vivant et sensoriel, où l’Art déco déploie toutes ses facettes.

L’exposition se termine de façon spectaculaire sur le mythique Orient Express, véritable joyau du luxe et de l’innovation. Une cabine de l’ancien train Étoile du Nord ainsi que trois maquettes du futur Orient Express, réinventé par Maxime d’Angeac, investissent la nef du musée. Une invitation à explorer un univers où l’art, la beauté et le rêve s’inventent au présent comme en 1925.

Le commissariat général de l’exposition est assuré par Bénédicte Gady, directrice des musées, le commissariat par Anne Monier Vanryb, conservatrice des collections modernes 1910-1960 dans une scénographie de l’Atelier Jodar et du Studio MDA.

Mise en ligne 15 janvier

L’œil de Roger Corbeau : photographies de cinéma

Du 23/10/25 au 21/02/26

Considéré comme l’un des plus importants photographes de cinéma des années 1930 à 1980, Roger Corbeau a débuté sa carrière avec Marcel Pagnol et a contribué à l’univers esthétique de films tels que Toni de Jean Renoir, De Mayerling à Sarajevo de Max Ophüls, Macadam de Marcel Blistène et Jacques Feyder, Le Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson, Pattes blanches de Jean Grémillon, La Fête à Henriette de Julien Duvivier, Les Parents terribles et Orphée de Jean Cocteau, Gervaise de René Clément, Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau, Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, La Loi de Jules Dassin, mais aussi M. Arkadin et Le Procès, d'Orson Welles et Violette Nozière de Claude Chabrol. Près de 150 films en 50 ans de carrière !

Fasciné depuis son adolescence par le cinéma et les acteurs, Roger Corbeau collectionne les photographies, les livres et les revues, qui ne cesseront de l’inspirer.

Maitre du noir et du blanc, il s’impose comme un grand portraitiste, puis apprivoise la couleur avec un goût très sûr. Son style singulier, immédiatement reconnaissable, fait de contraste appuyés ou d’effets charbonneux, sublime et immortalise Arletty, Brigitte Bardot, Faye Dunaway, Fernandel, Jodie Foster, Louis de Funès, Jean Gabin, Annie Girardot, Isabelle Huppert, Louis Jouvet, Sophia Loren, ou encore Jean Marais, Mélina Mercouri, Raimu, Simone Signoret et Michel Simon.

Réalisée à partir du fonds Roger Corbeau et de ses collections, l’exposition de la Fondation Pathé rendra hommage à un illustre photographe dont l’œuvre est à redécouvrir.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé

73 avenue des Gobelins, 75013 Paris

Mise en ligne 24 décembre

Gabrielle Hébert

Amour fou à la Villa Médicis

Du 28 octobre 2025 au 15 février 2026

Gabrielle Hébert (1853 - 1934), née von Uckermann, fut peintre amatrice avant d’épouser en 1880 Ernest Hébert, artiste académique renommé et deux fois directeur de l’Académie de France à Rome. Elle eut une pratique intensive et exaltée de la photographie, démarrée à la Villa Médicis en 1888 et terminée vingt ans plus tard à la Tronche (près de Grenoble) à la mort de l’homme qu’elle idolâtrait. Ernest Hébert était son aîné de près de quarante ans. Elle a en grande partie assuré sa postérité en favorisant la création de deux musées monographiques.

Mise en ligne 17 décembre

Pekka Halonen

Un hymne à la Finlande

Du 04 novembre 2025 au 22 février 2026

Le Petit Palais rend hommage, pour la première fois en France, à Pekka Halonen (1865-1933), l’une des figures majeures de l’âge d’or de la peinture finlandaise. Avec cette rétrospective inédite, le musée poursuit son exploration des grands artistes étrangers pour lesquels Paris, à la charnière des XIXe et XXe siècles, fut un catalyseur fondamental. Comme son aîné Albert Edelfelt (1854-1905) et son grand ami Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), Pekka Halonen complète sa formation à Paris. C’est auprès de Paul Gauguin, dont il est l’élève en 1893, qu’il trouve sa voie et forge son idéal : chanter l’âme de la Finlande, à travers ses paysages et ses traditions ancestrales, et vivre son art en adéquation avec ses engagements. Né à Lapinlahti, ville du centre-est de la Finlande, en Savonie du Nord, et issu du monde paysan, Pekka Halonen baigne dès son plus jeune âge dans cette terre primitive dont il n’aura de cesse de restituer l’authenticité. Il ancre son attachement à sa terre natale dans la construction d’une maison-atelier, Halosenniemi, le long du lac de Tuusula, au nord d’Helsinki. Inlassablement, il y peint le spectacle de la nature, au rythme des saisons et au gré des lumières. La symphonie majestueuse des neiges, qui fascine l’artiste, constitue son terrain d’expérimentation privilégié, qu’il poursuit jusqu’à l’abstraction. Il y écrit sa propre modernité, sans cesse renouvelée à la lumière des avant-gardes parisiennes – le japonisme, le pleinairisme, le synthétisme ou encore le fauvisme. L’exposition, qui réunit plus d’une centaine d’oeuvres issues des plus grandes collections publiques et privées finlandaises, a été réalisée en partenariat avec le Musée d’Art de l’Ateneum – galerie nationale de Finlande (Helsinki).

Cette exposition est organisée en collaboration avec le Musée d’art de l’Ateneum – Galerie nationale de Finlande

Mise en ligne 14 janvier

« Les Ateliers d'art des grands magasins »

Du mardi 4 novembre 2025 au samedi 28 février 2026

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, la Bibliothèque Forney présente une exposition sur les ateliers d'art de quatre grands magasins parisiens : Primavera du Printemps, Pomone du Bon Marché, La Maîtrise des Galeries Lafayette et Studium Louvre des Grands Magasins du Louvre.

Créés entre 1912 et 1922, ces ateliers de création sont dirigés par des artistes décorateurs renommés : Charlotte Chauchet-Guilleré, Paul Follot, Maurice Dufrène, Étienne Kohlmann. Ils ont fait travailler tous les plus grands artistes qui inventent l'Art déco dans les domaines du mobilier, des tissus, de la céramique, du verre… En proposant des créations originales en petite série et à des prix attractifs, ils ont largement participé à la diffusion d'une nouvelle esthétique qui fait le lien entre l'Art nouveau du début du XXe siècle et les formes géométriques simplifiées qui seront à l'honneur dans les années 1930.

Leur participation à l'exposition de 1925 est particulièrement remarquée. Primavera, Pomone, Studium Louvre et La Maîtrise présentent chacun, dans un pavillon dédié, les dernières tendances du mobilier et de la décoration, contribuant grandement au succès de cet événement.

La bibliothèque Forney est riche sur ce sujet en catalogues commerciaux, affiches, papiers peints, photographies, objets publicitaires, catalogues d'expositions, périodiques, cartes postales.

Les œuvres sont donc issues en majorité de ses collections et de celles des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris mais aussi, pour le mobilier, les céramiques et le textile, d'autres institutions culturelles publiques ou de collections privées comme le Mobilier national ou les services Patrimoine des magasins du Printemps, du Bon Marché et des Lafayette, Tassinari-Chatel ou Pierre Frey, entre autres.

Mise en ligne 29 novembre

Trésors et secrets d’écriture. Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, du Moyen Âge à nos jours

Du 5 novembre 2025 au 1er mars 2026

De Chrétien de Troyes à Marguerite Yourcenar

Pour la deuxième grande exposition temporaire de la Cité internationale de la langue française, le Centre des monuments nationaux a choisi d’illustrer, la manière dont, au fil des siècles, l’objet manuscrit a été le support matériel et le témoin historique de l’évolution de la langue française, de ses usages divers et de ses métamorphoses.

L’exposition permettra d’admirer une centaine de documents d’exception issus des collections de la Bibliothèque nationale de France, du XIIe siècle jusqu’aux textes les plus contemporains, une traversée de Chrétien de Troyes à Marguerite Yourcenar.

Parchemin ou papier, graphies élégantes ou convulsives, mises en page, illustrations, ratures, transformations, annotations... Dans l’univers de l’écrit, la singularité du manuscrit réside dans le choix du support, la graphie ou tout ce qui peut entourer le texte. Tout manuscrit est donc un témoignage vivant et unique de la langue telle que les individus se la sont appropriée au fil des siècles.

Simone de Beauvoir, Christine de Pizan, Marcel Pagnol, Boris Vian, George Sand, Mme de Sévigné ou Champollion : la Cité révèle des trésors de la Bibliothèque nationale de France, en donnant à voir les secrets d’écriture de nos auteurs et autrices parmi les plus célèbres à travers les siècles, que chacun a, à un moment, étudié en classe, découvert dans la bibliothèque familiale ou emprunté à la bibliothèque…

Commissariat d'exposition : Thomas Cazentre et Graziella Pastore, conservateurs au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France.

Une exposition du Centre des monuments nationaux et de la Bibliothèque nationale de France, présentée à la Cité internationale de la langue française, soutenue par Beaux Arts Magazine et Lire Magazine.

Dix siècles d'histoire du français

Pour rendre compte de dix siècles d’histoire du français, l’exposition propose un voyage en cinq étapes, fondé sur le contenu des manuscrits conservés et sur leurs usages.

Penser en français

Cette première salle retrace, à travers des manuscrits savants, la manière dont le français s’est progressivement affirmé et développé comme une langue écrite capable de dire et de penser le monde. Le manuscrit devient le support de l’expression de la pensée, s’inscrivant dans une tradition de traduction et de transmission du savoir. À découvrir notamment dans cette section, les manuscrits de deux grandes femmes de science françaises : Emilie du Châtelet et Sophie Germain.

Parmi les œuvres à voir dans cette section : Jean-François Champollion, Grammaire égyptienne, 1830-1832 ; Thibaut Desmarchais, Le Secrétaire des astres, XVIIIe siècle ; Simone Weil, Cahiers, 1933-1941